Microsoft Wordの段落番号は、段落の行頭に連続した番号を自動的に設定する機能です。段落番号は公式文書で段落を参照するのに用いられることが多いようです。

今回は、Wordで長文を作成するとき、特定スタイルの段落に連続する段落番号を付けたり、段落によって段落番号の形式を使い分けたりするにはどうしたら良いかを調べてみました。以下、Microsoft Office 2021に含まれているWordで調べた結果を簡単に整理します。

段落番号は段落スタイルと関係なく設定もできますが、特定スタイルの段落に一貫した番号を付けると文書中で一貫した段落番号形式を設定できます。

スタイルの継承

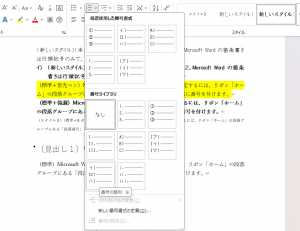

複数の段落番号形式を使い分けるには、まず、スタイルの継承について理解する必要があります。スタイルの継承とは、Wordで新しいスタイルを作成するときに基準にするスタイルを引き継いでいくことです。例えば、次のダイアログは「本文」スタイルを規準にして新しいスタイルを作成しようとしているところです。

ここで新しい段落スタイルとして「スタイル1」を作成すると、「スタイル1」には「本文」に設定されている段落書式が継承されます。

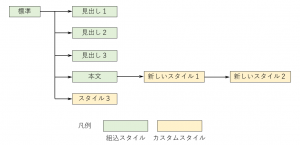

Wordの段落スタイルの基本は「標準」スタイルです。そして、さまざまな段落スタイルは「標準」スタイルをベースとして継承関係をツリーで表すことができます。

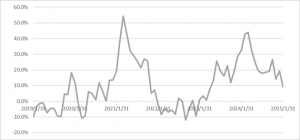

サンプルとして次のような段落スタイルの継承関係をもつ文書を作成してみました。

矢印は継承関係を表し、左側のスタイルをもとに右側のスタイルを作成しています。

段落番号の設定

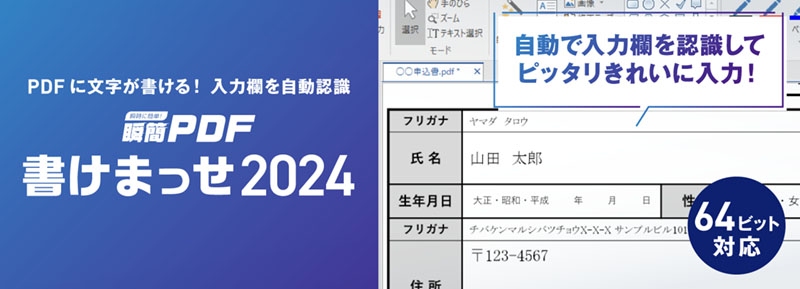

段落に段落番号を設定するには、Wordの編集画面で、段落を選択した上で、リボン「ホーム」の段落書式セクションにある「段落番号」メニューを使います。次は「新しいスタイル2」を指定した段落を選択して、イ)、ロ)、ハ)形式の段落番号を設定しました。

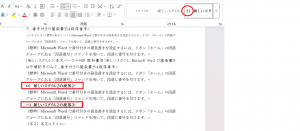

この段階では、ここで選択した段落のみに段落番号が設定されます。この形式の段落番号を文書全体に適用するには、スタイルに関係付ける必要があります。このためには、「新しいスタイル2」を指定した段落を選択した状態で、「スタイルギャラリー」で「新しいスタイル2」を右クリックします。表示されるメニューで「選択箇所と一致するように新しいスタイル2を更新する」を実行します。

すると、「新しいスタイル2」にイ)、ロ)、ハ)形式の段落番号が関係付けられて、文書全体で「新しいスタイル2」が設定された段落に連続番号が付与されます。

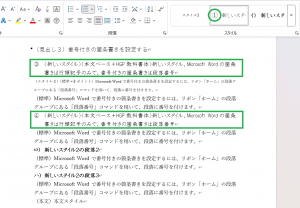

次に、「新しいスタイル2」の親にあたる「新しいスタイル1」を指定した段落に①、②、③という形式の番号を設定すると次のようになります。

このようにすると段落スタイル毎に、段落番号の形式を使い分けることができます。

注意点として、継承関係を表すツリーの下位にあたる段落スタイルに先に段落番号の形式を設定する必要があります。これと逆に上位の段落スタイルに段落番号の形式を設定すると、下位のスタイルまで上位の段落番号形式が継承されてしまいます。

【前回】(51)インデント関係コマンド(続き)

【次回】(53)組込スタイルの種類と継承関係

◆シリーズ総目次:Microsoft Wordのスタイル探索

お薦め記事

◆Microsoft Wordを使って報告書などの長文を作成する人向けの新知識満載です。 Microsoft Wordのアウトラインと見出しスタイルを活用する方法(概要)