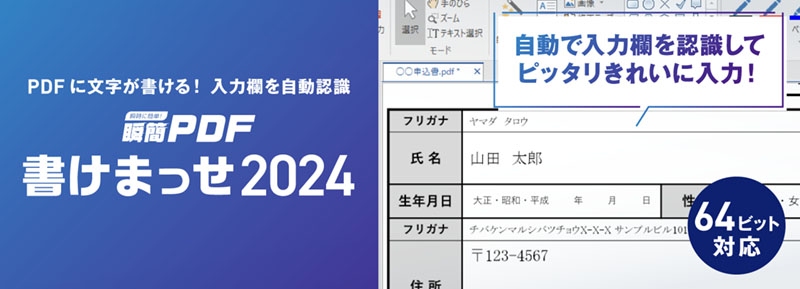

PDFの記入用紙に手軽に文字を追記できるツール「書けまっせPDF」がメジャーバージョンアップし、16日から発売を開始いたしました。弊社のオンラインショップでは、ダウンロード版をすぐに購入できます。

なお、CD-ROMは28日からの出荷になりますので、少々お待ちいただきたく、お願い申し上げます。

今回のリリースの目玉は、なんと言っても価格の安さだと思います。

「書けまっせPDF5」は、ペンタブレット対応で機能豊富な最上位の「プロフェショナル」版と、お手頃価格で一般向けの「スタンダード」版の2種類があります。

今回、「書けまっせPDF5 スタンダード」はダウンロード版の価格が3千円ほどになります。

お客様のお声の中でよく伺ことですが、「1年に1回だけしか使わないけど、役所への申請で気を遣ったり、結構面倒な作業」があるそうです。こんなときに「書けまっせPDF」を使うと、気分も、実際の作業も、気軽になったとのことです。

お手軽に、お小遣い価格でちょっと試してみたいというときに、ぜひ「スタンダード」のダウンロード版をお試しください。

弊社オンラインショップ からご購入いただけます。どうぞご利用ください。

新「書けまっせPDF5」の詳細はこちらをご覧ください。

作成者別アーカイブ: AHEntry

バッチ組版のための「XSL-FO 指南」第4版 発売!

アンテナハウスは11月11日より、

【バッチ組版のための「XSL-FO 指南」第4版】

(㈲イー・エイド 藤島雅宏 編著・アンテナハウス㈱ 監修)

(B5 版本文 451 ページ・CD データ付き)

の販売を開始いたしました。

本書は、W3C 勧告の Extensible Stylesheet Language(XSL) Version1.1 の Formatting Object(FO)の機能や、アンテナハウス(株)独自の拡張機能について解説しています。また、XSL-FO を活用するには、XSLT によるスタイルシートとの関連を知らないとなりませんが、本書では XSL-FO と関連するスタイルシートについても解説しています。第4版では、AH Formatter V6で追加された拡張機能の、ルビ・圏点及び拡張フロートなどについても解説しています。

XSL-FO は、CSS に比べてとっつきにくく、仕様としても難しいといえると思います。XSL-FO や XSLT を勉強したいが、よい参考書やサンプルが欲しいといった方に最適な一冊です。CDに収録されているPDFから、しおり、目次、索引及びPDFリーダーの検索機能によって、知りたい項目を素早く探すことができます。

見本PDFファイル(抜粋版)

弊社オンラインショップ から、ご購入いただけます。どうぞご利用ください。

PDF Driver/PDF Tool API

こんにちわ。

弊社では、PDFを生成する仮想プリンター・ドライバとこれを外部のプログラムなどから制御するPDF Driver API、それから、PDFファイルの結合や分割などの加工を行うPDF Tool APIという開発ライブラリを製品化しています。

しかしながら、PDFを生成するドライバは無償で配布されるものが多くなりましたし、PDFを加工できるフリー・ツールも増えました。

単独で使用する「ツール」と「開発ライブラリ」とでは目的が異なるので同列で扱うものでもありませんが、このような中で、選択していただけるような製品として維持していかねばなりません。

オペレーティング・システムやその他のソフトウェアのバージョンアップも、開発ライブラリ製品には大きく影響します。

さきごろ、Windows 8のPublic Betaがリリースされました。来年には正式版が公開されるとのことですが、コンピュータの基本ソフトであるWindowsがどのくらい変わるのか、はたまた変わらないのか、戦々恐々...

ただ、Build Numberは「6.2」らしく、Vista、7と同じメジャー番号なので、見た目は変わるが中身はそんなに変わらないのかな、と思ったりもします。

(あ、でも、見た目=インターフェイスの変更が必要だと、それはそれでとってもたいへん)。

Windows 8 Milestones : Explanations_of_Version_and_Build_Numbers

そろそろ、Public Betaでテストかな。。。

わが社のPDF関連デスクトップ製品

こんにちわ。

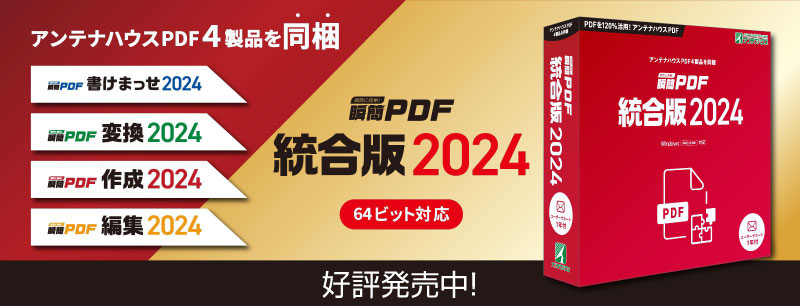

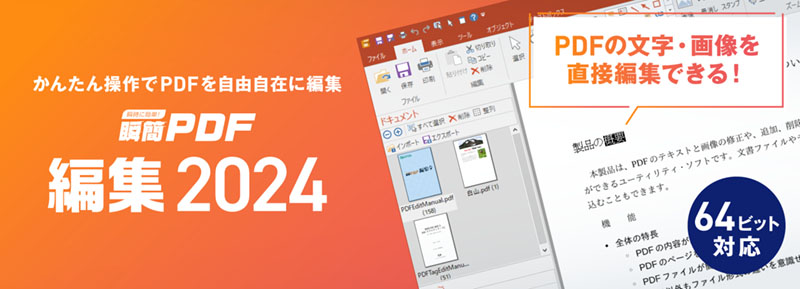

今日は、PDF関連のデスクトップ製品を紹介します。

・・・とここで紹介文をご覧いただくより、製品のページをぜひ見てください。

リニューアルしたばかりなんです!

見やすくなっていると思います!

デスクトップ製品情報トップ

Acrobatは、Adobeがかれこれ18年費やしてきた上に成り立っているものであり、PDFの規格も自分のところで決めているわけで、おいそれとこれを超えるなんてことはできません。

が、価格も高価なりっぱなソフトウェアに成長したので、「私のやりたいことはどこをどうすればよいの?」状態にも陥りやすいと思います。

「Acrobatほどいろいろ機能はなくてよいからこういうことだけしたい」、「こんなふうに使えないだろうか?」・・・というお客様の声を拾い集めて、安価で手にとりやすいラインアップです。

このなかに、あなたのやりたかったことがきっとあるはず!?

Acrobat Pro Xをさわってみる

こんにちわ。

2010年の暮れにリリースされたAcrobat Xもそろそろ1年。

バージョンアップごとにどんどん高価なソフトウェアになっていきます。

「Acrobatに追いつき追い越せ!」というからには、まずは敵(?)の研究から、なのでしょうけれど、こんなに機能てんこもりだと、・・・気が失せそうです。

AcrobatもPDFとしての機能は飽和状態なのか、最近のバージョンアップでは、ネットワークごしにファイル共有して会議ツールにしよう、みたいな機能追加が強調されているように思います。

そのあたりも試してみるといいのですが、ひとりで見ているので、共有機能はいつかの機会に。。。

共有機能をのぞくと、Acrobat Xの機能はAcrobat 9からほとんど変わりはないようです。

いちばん大きく異なるのは、ユーザーインターフェイス。

Acrobat Pro Xの画面

上のメニューバーがすっきりしてしまいました。

今までメニューにあった「文書」や「注釈」、「フォーム」、「アドバンスト」などの機能のほとんどは、画面右上にある「ツール」と「注釈」にまとめられています。

「文書」メニューにあった「ファイルサイズを縮小」や、「アドバンスト」メニューの「PDFの最適化」は、保存機能に集約されました。

「瞬簡PDFバインダー3」のリリース掲載状況です。

11月1日7時現在

◎ページイメージを確認しながらマウス操作でPDFの結合/組み換えができる!! ―『瞬簡PDF バインダー 3』新発売

プレスリリースゼロ:http://pressrelease-zero.jp/archives/4240

◎NEWZINE:http://newzine.net/newsrelease/16609/

◎PRESS365:http://press365.biz-feed.com/it/3844.html

◎PressRelease JP:http://pressrelease-jp.com/press/10090/20111031/

アンテナハウス初の無償版の配布も! 「瞬簡PDFバインダー」発売

今日から、当社初のフリーミアム方式による販売、つまり基本機能を無料で、高機能版を有料(といっても3,150円)販売する方式で、「瞬簡PDFバインダー」を発売しました。

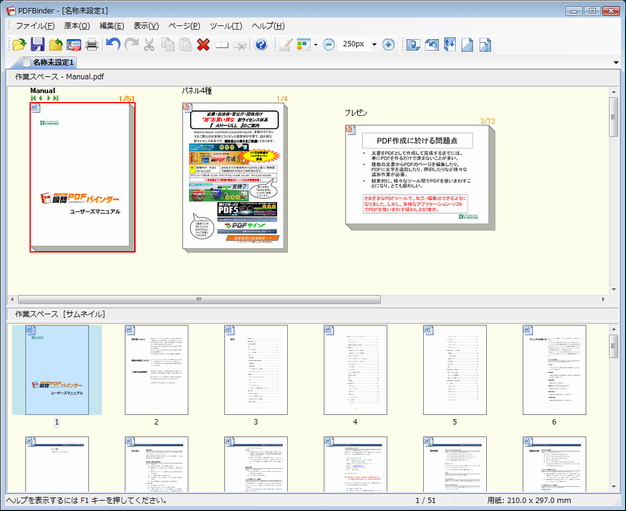

「瞬簡PDFバインダー」は、画面上の対話(ドラッグ&ドロップ操作)でPDFを結合したり、ページを並び替えたり、入れ替えたりできる製品です。

これまで、「PDFスイート」にスイート・ツールとして同梱していたツールに、操作性にさらに磨きを掛けて単独製品としたものです。

こんな感じの操作画面からPDFのページを整理して製本することができます。だからバインダーっていうんですよ。

しかし、PDFの製本だけではなくて、スキャナーを操作してスキャンした画像を取り込んだり、あるいは、(有償版は)Office文書を自動的にPDF変換したりもできます。さらに、元になっている文書が新しく更新されたら、自動的に検出して製本したPDFの該当部分だけを更新することもできます。

まずはとりあえず、フリー版をお試しになってみて、良かったら有償版をお求めいただくということもできますので、どうぞ。

無償版のお求め場所

有償版のお求め場所

○詳細情報Webページ

瞬簡PDFバインダーWebページ

PDF関連ソフトウェア

こんにちわ。

今日は、ネットで見つけたPDFを扱うソフトウェアを紹介します。

PDF(Portable Document Format)は、1993年にアドビシステム社からPDF 1.0とAcrobat 1.0が公開になってから18年がたちます。

PDFを作成したり加工したりするソフトウェアも、かなりたくさん出ています。海外のソフトウェアが多いですが、日本語対応されたものが多くなりました。

昨今は、電子書籍の普及により、電子書籍向けのPDFにも対応したものがありますね。

○Primo PDF

フリーのPDF作成ソフト。有名ですね。

○JUST PDF 2

ジャストシステムのソフトウェア。

PDFの作成、PDFの加工や編集などができます。

ニュアンスコミュニケーションズ製品のOEM。

○PDFDiet

電子書籍向けに、画像⇔PDF間で変換したり、余白を削除したりする

機能があります。

○PDF Scissors

PDFの余白をカットするJavaアプリケーション。

複数ページを一括してカットできるというのが特徴だそうです。

明日は、Acrobat Xの機能をちょっとのぞいてみようと思います。

事業所内でインストール数を管理しなくても良い事業所一括ライセンス体系を導入しました

アンテナハウスは、10月17日に、AH-ULL(エーエイチ-ユーエルエル:Antenna House-Unlimited License)という新しい企業向けライセンス体系を発表・提供開始しました。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.antenna.co.jp/purchase/sitelisence.html#AH-ULL

AH-ULLは、事業所の規模に応じた価格になっており、その事業所の中ではインストール本数を気にすることなく何本でもインストールすることができるライセンスとなります。

現在、200人規模まで、500人規模、1000人規模で提供しています。たとえば、200人規模の「AH-ULL200」は、

・瞬簡PDF 作成 5 69,300円

・瞬簡PDF 変換 7 170,100円

・瞬簡PDF 作成・変換パック 182,700円

・書けまっせPDF 5プロフェッショナル 239,400円

・書けまっせPDF 5スタンダード 94,500円

・PDFサイン 151,200円

(いづれも税込み価格です)

となっています。各製品の1本単価と比較してAH-ULLは非常に割安です。それに、事業所の中でインストールした本数を管理する手間が省けますので、管理が楽になるという二重にお得なライセンスとなります。

通常、ソフトウェアのライセンス価格はインストールした枚数に単価を掛けて算出する仕組みになっています。このためにはインストールした本数をカウントして管理する必要があります。

以前、ある自治体の庁舎の中で、インストールされているソフトウェアの本数を調べたところ、購入・登録した本数と比べて数倍の本数が使われていたということで問題になったことがありました。

便利なソフトウェアは、隣が使っていれば自分も使いたくなるものですが、だからと言って自分もインストールすれば不正コピーとなります。

これを避ける方法は二つあります。(1)マイクロソフトのようにアクティベーションを管理する方法と、(2)コピー枚数をカウントしなくても良くする方法です。

アンテナハウスのAH-ULLは、(2)の考えに基づくものです。新しいソフトウェアのライセンス体系として普及させたいと考えています。

第3回CAS-UB紹介セミナーを10月26日開催!

10月26日(水曜日)18:30より20:30まで、第3回クラウド型汎用書籍編集・制作サービス「CAS-UB」紹介セミナーを開催します。

CAS-UBで、実際に書籍を作るところを実演します。また、現在開発中の、EPUB3、数式編集、英語版などの新しい機能についてご紹介します。

場所は市ヶ谷健保会館 F会議室。

東京都新宿区市谷仲之町4-39

参加費は無料ですが、事前登録が必要です。

○お申し込みはこちらからどうぞ。

http://www.exism.co.jp/contact/form/seminarinq.html

○詳細ご案内

http://www.cas-ub.com/info/index.html