「PDFに添付ファイルを含むことができる」ということは「PDFに入力可能なフォームを設定できる」ことなどに並び、あまり浸透していないのでは?と思い、改めて触れてみることにしました。

「PDF中の表などの数値を抽出したい」など、いわゆるテキスト抽出の要望と解決法についての議論などは度々目にします。アンテナハウスPDF資料室*1では、主に「PDFの再利用」の項で扱っている内容になります。すでにPDFになってしまっているデータについては、OCRやテキスト抽出などの領分です。これはすでに配布されているPDFに対する読者側のアクションです。

一方作成側は「再利用しやすいPDF」を提供することができます。テキスト情報の埋め込みなどもその範疇ですが、そもそも表をPDFにするのであれば、元の表データを一緒にしておけば利用者側が抽出する手間が省けます。ならば最初から表を、CSVやExcel文書を配布すればよいかというと、資料として読みたいときに難が生じるでしょう。PDFと元データを別に分けて配布となるとPDFと元データの関連を保持するのが少々手間になってくるかもしれません。ではここで述べる「再利用しやすいPDF」が何を指すかというと、「PDFに含まれる表の元データを含むPDF」のことになります。

PDFには添付ファイル、そしてファイル添付注釈を付加することが可能です。弊社PDF資料室に資料があります*2。

資料室のページにはMicrosoft WordファイルやExcelファイルを添付するスクリーンショットが掲載されています。

*2で分かるように、.docxや.xlsxファイルをPDFに添付しておくことで、閲覧性と検索性を確保しつつ、添付した元ファイルからデータの再利用などが容易になります。元ファイルを含む分、どうしてもファイルサイズは大きくなります。そうなると、あまり規模が大きなファイルではなく、かつ元データがあると嬉しいPDFのファイル添付に向いた用途は表データの他にあるでしょうか。思いついたのプログラミング関連書PDFへのソースコードの添付です。

私は休日に個人で同人誌制作などをしており、電子版をPDFとして頒布なども行っています。

プログラムサンプルのソースコードをすべてページに表示すると結構なページ数を取りますし、読者も数ページのコードをコピーアンドペーストするのは手間です。こうしたソースコードについてよく取られる方法としては、Web上にソースコードをアップしてそのURLを掲載したり、PDFファイルとソースコードファイルを一緒に含めてzipファイルで一緒に頒布するなどがあります。

そこでPDFへ、文書内で言及しているソースコードを埋め込むとどうでしょうか。ファイル添付注釈では、ファイルがどこに関連するものであるのかをページ上で示すことができるため、多くのソースコードや表を伴うような技術書では有用ではないかと考えたりしています。

これは1つの案ですが、他にも今の業務や趣味を少し楽にするため、PDFへファイル添付を行うと嬉しい事例があるかもしれません。

アンテナハウスではPDFへのファイル添付を行えるソフトウェアを販売しています。

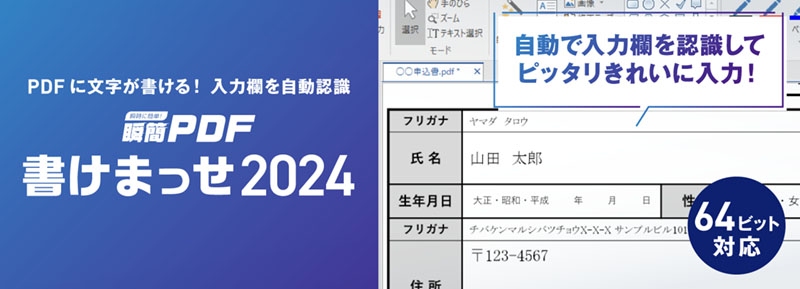

瞬簡PDF 編集

*3で作成したPDFにファイルを添付、編集、削除などが可能です。

瞬簡PDF 作成

*4ではWord文書からPDFを作成するときにWord文書を添付することが可能です。

ほか、PDFファイル添付機能をシステムに組み込むことを可能にするAntenna House PDF Tool API*5 をご用意しています。ファイル添付プログラムの例やその他さまざまな利用法をまとめた『PDFの料理本!PDF CookBook シリーズ』*6も合わせてご覧ください。

参考資料

*1 PDF資料室

*2 PDFをコンテナーとして活用する~PDFの添付ファイルとファイル添付注釈~

*3 瞬簡PDF 編集 9

*4 瞬簡PDF 作成 9

*5 PDF Tool API

*6 PDFの料理本!PDF CookBook シリーズ