作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫

資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者

本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。

その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「4-11 備付けを要するシステム関係書類等の範囲のご説明」

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

4-11 備付けを要するシステム関係書類等の範囲

(備付けを要するシステム関係書類等の範囲)

4-11 規則第3条第1項第3号イからニまで((システム関係書類等の備付け))(同条第2項及び第5項第5号において準用する場合を含む。)に掲げる書類は、それぞれ次に掲げる書類をいう。

なお、当該書類を書面以外の方法により備え付けている場合であっても、その内容を同項第4号((電子計算機等の備付け等))(同条第2項において準用する場合を含む。以下4-12及び4-13において同じ。)に規定する電磁的記録の備付け及び保存をする場所並びに同条第5項第4号((スキャナ保存における電子計算機等の備付け等))に規定する電磁的記録の保存をする場所(以下4-12において「保存場所」という。)で、画面及び書面に、速やかに出力することができることとしているときは、これを認める。

(1) 同条第1項第3号イに掲げる書類

システム全体の構成及び各システム間のデータの流れなど、電子計算機による国税関係帳簿書類の作成に係る処理過程を総括的に記載した、例えば、システム基本設計書、システム概要書、フロー図、システム変更履歴書などの書類

(2) 同号ロに掲げる書類

システムの開発に際して作成した(システム及びプログラムごとの目的及び処理内容などを記載した)、例えば、システム仕様書、システム設計書、ファイル定義書、プログラム仕様書、プログラムリストなどの書類

(3) 同号ハに掲げる書類

入出力要領などの具体的な操作方法を記載した、例えば、操作マニュアル、運用マニュアルなどの書類

(4) 同号ニに掲げる書類

入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。)の手順、日程及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順及び担当部署などを明らかにした書類

【解説】

規則第3条第1項第3号では、各種のシステム関係書類等を備え付けることとされているが、これらの書類の種類及び名称は様々であることから、同号イからニに掲げる各書類について、それぞれの内容と、該当する書類の一般的な名称を例示したものである。同条第5項第5号において準用する場合にあっては、記載されている書類のほか、本通達の(3)に掲げる書類には、例えば、スキャナ装置、電子署名、タイムスタンプ、検索機能及び訂正削除管理機能に関する操作要領が含まれ、(4)に掲げる書類には、例えば、電子署名及びタイムスタンプに係る契約書が含まれることとなることに留意する。

なお、個々の書類が同号イからニに掲げる複数の区分に該当する場合であっても、それぞれに区分して新たに作成して備える必要はない。

また、これらの書類は、電磁的記録で保存されている例も多いことから、保存場所で画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるものであれば、必ずしも書面により保存する必要はないことを併せて明らかにした。

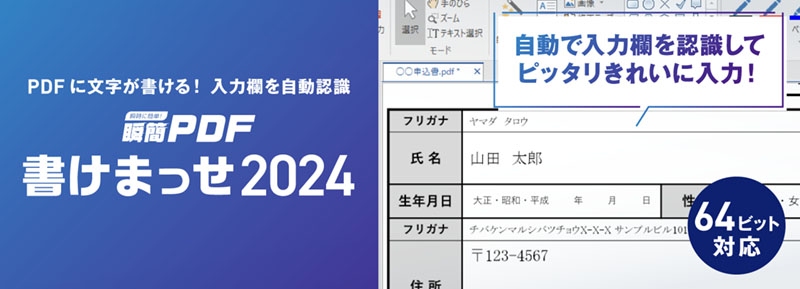

――【広告】――

・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!

・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の

安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

| ScanSave-Lite |

(ソフト単体)適時入力専用 |

12万円 |

| ScanSave |

(ソフト単体)業務サイクル+適時入力 |

45万円 |

ScanSave

適時入力導入支援パック |

適時入力専用

タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き |

38万円~ |

ScanSave

業務サイクル入力導入支援パック |

業務サイクル+適時入力

タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き |

100万円~ |

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。

・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで