開発担当が語る!PDF Serverを使いこなすには

本日から数回に分けて「Antenna House PDF Server V2.3」について、お話したいと思います。ここではマニュアルやWebページ、資料からではなかなか気が付かない事などをメインにお話したいと考えています。

1回目の本日は「PDF Server」を使いこなすためのヒントです。

「PDF Server」はアンテナハウス製品の中で、唯一「ソリューション製品」として位置づけられています。システム製品の中には良く似た感じの機能を持った製品が存在しますが、「PDF Server」との大きな違いはPDFなどの変換を行うためにシステム開発を行う必要がない点です。つまり、インストールして設定を行い、動作を開始すれば入力フォルダにファイルを入れておくだけで出力フォルダに自動的にPDFなどのファイルに変換して出力されます。

そういう意味では使いはじめるためのハードルは低いのですが、設定内容や利用シーンによっては使いこなすために少し工夫が必要となる場合も出てきます。

その場合、まずお願いしたい事は「スタートアップガイド」を一読する事です。パッと見て分かると思いますが、他のマニュアル類とは少し雰囲気が違う事が分かって頂けると思います。これは開発者自身がどのような意図を持って開発し、運用して欲しいかを一冊である程度理解して頂けるように考えたもので、この一冊で「PDF Server」の事がそれなりに理解出来ると思います。

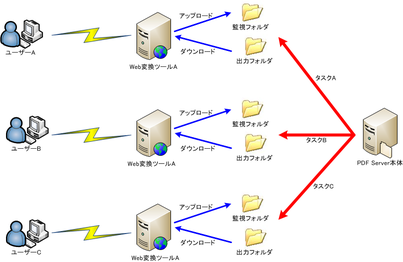

「PDF Server」ではタスク設定に制限を設けていません。そのため複数のタスクを設定して動作させる事が可能ですが、場合によってはあまりうまく動作しない事もあります。例えば利用する人毎にタスク設定を行い動作させた場合、動作が重くなったり、なかなか変換されなかったりする事があります。また、タスクを連動させようとした場合(あるタスクの出力フォルダを別のタスクの入力フォルダにする事で一応可能です)、監視時間を工夫しないと思うように連動しない事もしばしばあります。これらのヒントも「スタートアップガイド」に記載されています。

「PDF Server」を思い通りに動作させるためにはそれなりに「試行錯誤」が必要となってきます。そのために用意した評価版は30日間限定ですが、動作はすべて正規版と変わりません(正規ライセンスを購入して頂ければそのまま正規版として運用可能です)。その間にいろいろな設定で動作させてみたり、想定される負荷テストを実行したりできます。また、その間に疑問や設定・運用に対してのご相談等あれば可能な限り営業や開発でフォローします。

興味を持たれた方はまず、評価版をお試し下さい。

明日はサーバーサイドによるPDF変換のメリットなどをお話しします。